PENGHACURAN BIDANG PELUKISAN

Pameran lukisan yang mana karya seni lukisnya yang amat tidak pantas untuk dipajang, ya respon jawaban terhadap penganiayaan fisik dan psikologis dari nazi, perang dunia, kapitalisme, konsumerisme, mekanisasi, totalitarisme, tekanan dan penghancuran sensibilitas kemanusiaan.

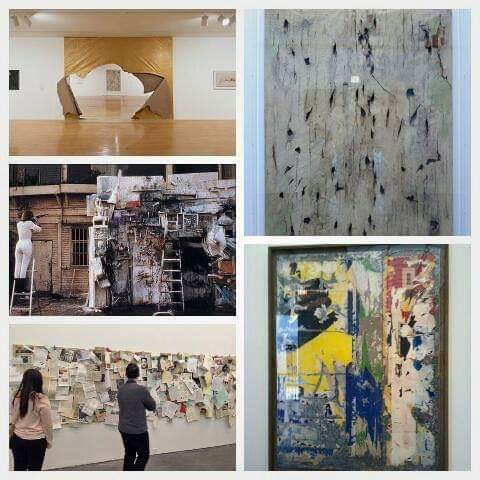

Pameran “Destroy Picture” di MOCA 1949-1962 yang dikuratori Paul Scimmel sebagai wajah baru “kill art dada”, mematikan, penghancuran, krisis eksistensi, perusakan, radikalisasi, pembakaran, perobekan, sayat, lubang, gurat dll pada bidang pelukisan.

Tiada lagi pictorial frame semua membeku dingin, diam, ke luar dari, buyar tanpa fokus, dan banal sebagai konsep estetis: Lee Bontecou, Alberto Burri, Lucio Fontana, Salvatore Scarpitta, Kazuo Shiraga, Gérard Deschamps, François, Dufrêne, Jean Fautrier, Adolf Frohner, Raymond Hains, Yves Klein, John Latham, Gustav Metzger, Otto Müehl, Manolo Millares, Saburo Murakami, Robert Rauschenberg, Niki de Saint Phalle, Shozo Shimamoto, Antoni Tàpies, Chiyu Uemae, Jacques Villeglé, Wolf Vostell, dan Michio Yoshihara.

Latar Belakang

Tulisan di bawah ini akan mewacanakan atau menguatkan bahwa hal tentang kehancuran dan pengertian yang analog dengan hal hancur, rusak, tidak seperti sediakala, jatuh pada yang secara umum dimengerti sebagai pengertian negatif, gagal dan yang bila diterapkan pada tindakan manusia adalah salah-kesalahan, gagal-kegagalan, buruk-keburukan, rusak-kerusakan dan bisa-bisa berdekatan bahkan mungkin dengan pengertian dosa-pendosa.

Padahal kita tahu bahwa kehidupan “ada”nya diri kita masing-masing termasuk dalam “ketidaksempurnaan” disamping kehidupan bukanlah milik kita atau bahwa dari apa yang kita miliki di dalam kehidupan adalah juga bagaimana mencari, membuat dan menciptakannya terlebih dahulu sekaligus di dalam proses berkehidupan itu sendiri walau alat seperti anggota badan, pikiran, dan mental telah kita kantongi; tapi bagaimana menggunakannya adalah hal sesudahnya sebagai proses penemuan. Kadang alat/ pengetahuan yang kemarin tidak juga bisa diterapkan untuk hari ini karena memang kekinian akan selalu membutuhkan alat terbaru atau sistem yang menggabungkan dengan yang kemarin dan kini.

Kehidupan memang tidak bisa disamakan cara pemecahannya, kehidupan memang memiliki keteraturan tiada bedanya dengan sistem-sistem alam bekerja hingga manusia mampu menemukan hukum-hukum yang bisa diterapkan secara universal-natural. Tetapi lajunya detil kehidupan sejak “dimunculkannya” manusia menjadi begitu bervariasi dan sulit untuk bisa ditebak diprediksi kemungkinan menjadi pasti. Mungkin sebelum adanya manusia bahwa alam akan bertindak menurut aturan “ya” dan “tidak” bigitu saja, karena memang materi, vegetasi dan hewan akan bertindak begitu itu saja tanpa ada kreasi baru.

Tidak beda sebelum diciptakan manusia, bahwa diciptakannya terlebih dahulu malaikat yang hanya bertindak “ya” saja, malaikat tidak bisa menolak tugas yang diembannya, di dirinya sudah terpatron bahwa cetak birunya hanya begitu itu saja. Begitu juga syaitan hanya bertindak “tidak”, syaitan atau iblis tidak bisa menyetujui tugas yang diembannya, bahwa mustinya tugasnya adalah “menyembah” manusia (adam) tetapi dia menolak untuk itu, yaitu tidak menyetujui yang ditugaskan sehingga dia akan menolak terus-menerus, akhirnya dia “menolak” terus-menerus yang sampai kapanpun akan begitu itu saja.

Tetapi setelah diwujudkan adanya manusia bahwa manusia adalah makhluk yang terkodrat bukan sekadar “ya” saja seperti malaikat dan juga “tidak” saja yang berlaku selalu menolak seperti syaitan. Manusia tercipta untuk menjadi “mungkin”, mungkin ya mungkin juga tidak, tidak seperti malaikat, syaitan, partikel, mikroba, vegetasi, ataupun hewani. Manusia dikatakan sempurna adalah tidak semua itu karena terkodrat “mungkin”, dari manusialah dimulai adanya kreativitas yang memungkinkan begini dan atau memungkinkan begitu.

Berarti bahwa Tuhan juga, maaf (ini pembacaan materialistik non metafisik, non misteri bukan secara spiritual jawa ‘Tan Kinaya Apa’) “tidak sebebas” yang kita kira bahwa penciptaan apapun adalah “bebas”, Tuhan ternyata juga akan “mengikuti hukumnya” oleh sifat-sifat yang diciptakannya sendiri. Apa-apa yang diciptakanNya akan “harus” memenuhi sifat-sifatnya masing masing, kalau “ya” saja akan begitu itu, bila “tidak” juga akan begini ini, dan “mungkin” akan juga bertindak “ya”, “tidak”, dan “mungkin” seperti kita manusia ini. Sehingga bagaimanapun canggihnya pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan manusia, walau kini kita sudah disodori robot “Sophi” (Hanson) yang mampu berdiskusi atau mungkin memprediksi keakandatangan tetap saja itu di ranah “ya” diwakili oleh “1” atau “tidak” yang diwakili oleh “0” dalam algoritma komputasi, karena teknologi belum secanggih dan sekompleks pikiran dan tentu perasaan manusia yang memungkinkan bertindak “mungkin”.

Memang “mungkin” itu juga bukan berarti ke luar dari sistem alam itu sendiri, “mungkin” akan kita wakili oleh hukum “anomali”, “alienasi” atau hal-hal yang memungkinkan atau hal-hal yang tidak bisa ditebak dengan segera. Manusia akan tetap pada kemungkinan melenceng, atau keluar dari tatanan yang telah disepakati. Tidakkah kita juga kadang-kadang suka sering melanggar aturan lalu lintas atau bertindak yang menjurus ke hal-hal di luar kesepakatan yang kita lakukan sendiri secara sadar. Apalagi bila ini diterapkan pada seni yang memungkinkan mengandung keterbukaan dan hal-hal yang lain berkaitan dengan improvisasi, atau sebentuk hukum-norma-aturan yang hanya berlaku pada kondisi di saat itu saja.

Kodrat Mungkin (improvisasi)

Bila bergelut dengan kekreativitas (tidak hanya pada seni) bahwa kreativitas adalah perilaku yang memungkinkan ketidakmungkinan menjadi mungkin, karena memang kita terkodrat untuk mungkin, ya mungkin benar atau salah yang tidak menutup kemungkinan keterbukaan. Begitulah “mungkin” adalah ranah yang mana tidak bisa dialgoritmakan oleh matematika ataupun komputasi secanggih apapun, dan bila kita menjadi salah atau bertindak salah yang sebenarnya itu adalah hal yang alami yang belum memilik pretensi lain selain hanya pada kemungkinan yang mungkin.

Saya katakan kodrat karena memang begitulah manusia yang dianugerahi otak/ pikiran yang membuka terhadap kemungkinan-kemungkinan. Jadi bila berkaitan dengan kemungkinan itu berarti banyak hal yang akan dikesampingkan dan banyak hal juga yang akan diraih demi suatu kemungkinan.

“Kodrat mungkin” adalah juga ketidakrasionalan manusia bila merujuk pada psikologi eksperimental belakangan ini yang dicatat Cohen [Jonathan Cohen, “Can Human Irrationality be Experimentally Demonstrated?”, The Behavioral and Brain Sciences (1981), 317-370]. Kahneman & Tversk di dalam Cohen, bahwa manusia adalah makhluk yang irasional, “orang yang ingin melihat manusia sebagai makhluk rasional, pasti akan menemukan hasil yang mengecewakan,”; atau yang telah diutarakan oleh eksperimen “Teka-Teki Logika” yang ditemukan oleh seorang psikolog kognitif Peter Cathcart Wason yang diberi nama Wason selection task (WST), bahwa cara kerja manusia lebih ditentukan emosinya dibanding pikirannya. Slovic, Fischhoff & Lichtenstein di dalam Cohen, “manusia sering secara sistematis melanggar prinsip-prinsip pembuatan keputusan secara rasional ketika menilai probabilitas, membuat prediksi, atau usaha-usaha lain yang berkaitan dengan soal probabilitas,”.

Tataran irrasional bukan berarti bahwa tulisan ini irrasional bahwa yang menuliskan adalah saya juga sebagai manusia, irrasional di sini tetap akan dibaca melalui struktur rasional agar bisa dipahami sebagai bahwa manusia memiliki watak yang cenderung mengedepankan emosinya/ perasaannya daripada logika rasionalnya. Di sinilah penguatan kata “mungkin” yang telah dimiliki manusia yang termasuk dalam tataran fundamental disamping rasionya yang identik dengan “ya” dan atau “tidak”.

Salah

Tentang sesuatu yang salah yang secara umum adalah hal keburukan atau sesuatu yang harus dihindari sejauh mungkin agar tidak menjadi terulang di kemudian hari. Sehingga secara tidak langsung atau dibawah sadar kita akan menjalankan sesuatu yang hanya yang baik-baik saja padahal itu bila di ranah kekreativitasan menjadi penghambat, bila perlakuan yang “salah” sebagai kambing hitam.

Kesempurnaan hidup sering dan selalu akan ditafsir sebagai yang selalu benar, perfeksionis, selalu mendapatkan nilai di dalam rapot tertulis menggunakan tinta biru A, selalu ingin mencapai yang lebih dan lebih untuk mendapat penghargaan. Sehingga banyak dari kita yang terjatuh pada yang kemudian sudah menjadi tradisi bahwa manusia harus benar, baik, tidak gagal, pintar, bertanggung jawab, berbudi luhur dan aman karena semua itu dari apa yang disukai secara mayoritas. Bukan mewartakan kejujuran siapa diri kita sebenarnya yang secara otentik adalah tidak begitu.

Di sinilah permasalahannya bahwa kehidupan manusia terkonstruk sistem tradisi yang mengesampingkan spiritualitas, kejujuran dan otentisitas, sampai-sampai bila kita ingat di dalam nilai raport di jaman dulu bahwa nilai jelek di bawah angka 6 tertera tinta merah sehingga teman-teman kita bisa mengolok-olok dan yang berarti sistem pendidikan telah menyamaratakan harus mencapai angka biru, menolak atau melarang merah yang berarti salah/ buruk.

Dalam sisi spiritualitas juga bukan sekadar hanya jatuh pada salah satu sisi yang biru melulu yang kemudian membuang yang merah. Di sini spiritualitas adalah yang baik/ biru sekaligus yang buruk/ merah, yang sakral sekaligus yang profan walau bukan berarti kita (yang masih berpandangan spiritual) akan mengajarkan keburukan atau kematerialan. Dualitas biner musti dipahami menggunakan penegasian bahwa “ada”nya kejadian adalah bila tidak ada yang salah bagaimana kita mengetahui bahwa itu benar, karena bagaimanapun kita musti tetap “mencurigai” atau meragukan baik yang benar ataupun yang buruk sekalipun, karena di sana pasti terdapat ideologi tersembunyi dibalik setiap perkataan yang dibangun, termasuk wacana ini.

Dalam hal kreativitas adalah hal baru yang jelas belum memiliki aturan, norma, dan hukumnya untuk diterapkan kepada sesuatu yang baru; jadi bagaimana kita bisa menentukan salah di dalam suatu kerja kreativitas. Tidakkah apa yang dikatakan salah terjadi bila kita terpaku pada kerja yang sudah pernah dilakukan artinya bukan kerja sebagai penemuan hal baru.

Perasaan internal untuk selalu merasa benar ini yang sering kita alami bukanlah suatu panduan yang dapat diandalkan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Tidakkah bila kita merasa benar berarti bahwa kepercayaan kita dengan sangat sempurna mencerminkan kenyataan. Benarkah begitu bahwa kenyataan hanyalah satu sisi hanya anda yang benar, ilustrasinya bahwa semua orang dipaksa untuk melihat kenyataan yang nyatanya terbatas bagai melihat satu jendela yang anda bangun sendirian. Begitu tragis mengenai hal ini kita kehilangan bagian penting dari pluralitas menjadi manusia.

Kalau toh mungkin jendela yang anda bangun itu memang benar, betapa membosankannya kehidupan ini. Kehidupan di dunia hanya satu dimensi dimanapun hanya apa yang tertera di jendela itu tidak lebih. Besok begitu, kini begitu, dan jelas akan datang adalah juga begitu itu, abadi. Keajaiban pikiran manusia bukan seperti melihat alam dengan apa adanya, justru keajaiban itu terletak pada bahwa alam kita pandang tidak dengan semestinya artinya mesti kita maknai. Kita kini bisa merasakan masa lalu hingga mempredikasi masa depan, setiap orang akan berbeda cara menilainya.

Descartes mengatakan “saya berpikir maka saya ada,” sementara Agustinus dengan santun menulis “Saya melakukan kesalahan, karena itu saya ada.” Agustinus mengerti bahwa kapasitas manusia untuk membuat kesalahan bukanlah suatu cacat yang memalukan dalam sistem kehidupan ini adalah sesuatu yang bisa diatasi. Hal ini sangat mendasar bagi siapa kita sesungguhnya. Karena, tidak seperti Tuhan, kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di luar sana, dan tidak seperti binatang, manusia terobsesi dengan perasaan ingin tahu adalah sumber dan akar dari produktivitas dan kreativitas.

Rusak

Dalam pandangan homo religius (Eliade), dunia ini harus selalu diperbaharui dan diciptakan kembali melalui upacara-upacara yang pada hakikatnya merupakan pengulangan kembali mitos kosmogonis. Salah satu patokan homo religius dalam menilai dunia telah rusak adalah, misal, bila terjadi gagal panen dalam bidang pertanian mereka. Gagal panen telah memberikan petunjuk bahwa kosmos telah kehilangan keseimbangan dan kekuatan untuk memberi hidup kepada manusia.

Filosofi India kuno yang mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini hanya merupakan proses samsara, hingga pada akhirnya semua itu lenyap dan segalanya dimulai kembali melalui reinkarnasi, yaitu penciptaan kembali dan kembali terus menerus. Bagi saya kehidupan bukanlah linier, melainkan sebagai keabadian siklus. Tidak ada pencapaian yang harus benar-benar dipegang erat sebagai kepemilikan abadi. Albert Camus menyatakan, “Manusia melupakan jika ia hidup dan hanya tenggelam oleh ilusi suatu pencapaian”. Maka manusia musti memahami bahwa tidak ada dalam kehidupan ini yang patut dipeluk erat.

Adanya kelahiran sejak awal adalah sekaligus mengingatkan kematian, betapa tidak sejak dari mungkin umur 30 tahun kita sudah berangsur mengalami kerusakan secara ragawi, sel-sel sudah tidak ada yang diperbaharui kecuali hanya perbaikan-perbaikan di dalam jumlah sel yang kuantitasnya sama, termasuk bagaimana diingatkan tentang sakit, bahkan bila kita sudah menginjak usia 45 tahun bahwa teman-teman kita atau bahkan salah satu dari keluarga kita akan mengalami kerusakan raga, sakit yang kemudian mati.

Kematian

Kematian juga bukan merupakan hal baru bagi homo religius. Sebab dengan menjalani berbagai macam upacara inisiasi, dia sudah mengalami kematian itu. Maka dalam pemikiran homo religius, kematian tidak berarti kehancuran total dan final, melainkan kematian adalah upacara inisiasi yang paling besar. Dengan demikian hidup ini berakhir tetapi dimulai hidup lain yang lebih tinggi kualitasnya, lebih spiritual, lebih hakiki (Eliade di dalam Sastrapratedja). Oleh karena itu pula homo religius memandang hidup ini secara optimis, bahkan kematian pun mendatangkan kebaikan.

Carl Gustav Jung, menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat dimaknai melalui kematian. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Walter Bromberg dan Paul Schilder dengan menyatakan bahwa semua yang hidup pasti memiliki libido, dan setiap yang memiliki libido akan berakhir dalam kematian, sehingga kematian merupakan simbolisasi paling tepat atas kehidupan

The Myths of the Eternal Return: Or, cosmos and history, Eliade menjelaskan bahwa masyarakat kuno/ arkais mengakhiri sejarah dan ingin kembali pada satu titik nir-waktu ketika sesi dunia mulai diciptakan. Masyarakat kuno sangat dipengaruhi oleh misteri kematian dan meyakini kehidupan ini tidak memiliki tujuan dan arti sehingga menginginkan sesuatu yang penuh arti, kekal indah, dan sempurna.

Homo religius, menurut Eliade juga memiliki konsep eskatologi. Homo religiosus percaya bahwa dunia ini pasti berakhir dalam suatu malapetaka yang menghancurkan, entah pengulangan malapetaka atau berupa malapetaka yang hanya terjadi satu kali pada akhir dunia itu. Setelah itu mereka percaya akan ada dunia baru, yakni dunia yang diidambakan.

Hidup manusia merupakan perkembangan lahir-hidup-puncak kehidupan. Perpindahan dari tahap lahir ke tahap hidup yang lain merupakan bagian dari keseluruhan sistem perpindahan yang kompleks. Sewaktu dilahirkan di dunia, manusia belum sempurna adanya. Untuk menjadi sempurna, manusia harus mengalami berbagai bentuk perpindahan. Dengan perkataan lain, menurut pemikiran homo religius, manusia sempurna itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dikreasi.

Manusia akan mengalami perubahan eksistensial. Ia dilahirkan menjadi manusia pada dasarnya memiliki suatu pola umum, yaitu lahir sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa (kecuali “bayi” vegetasi ataupun hewan yang lebih mampu berdiri sendiri/ kecuali bayi burung), hidup adalah berkreasi-eksistensial, dan menuju puncak kehidupan yang berarti memaklumi kematian yang dinanti.

Simpulan

Memang kandungan kata-kata di atas bukanlah definisi yang biasa dipahami secara common sense, mereka musti dipahami sebagai pengertian yang filosofis, atau setidaknya dalam pengertian metafor ataupun alegori bahwa nilai kata itu bukan sekadar melekat secara umum yang diketahui melainkan justru maknanya adalah apa yang dibalik yang terkandung.

Tidak ada lagi “pictorial frame” atau peletakkan simbol yang ditorehkan di atas bidang datar atau dibentukkan melalui ketigadimensionalan belaka. Maka mereka sebagi seniman yang mewujudkan kerusakan sebagai konsep estetiknya, bahwa apa-apa yang salah, rusak dan mati untuk mengingatkan bahwa secara faktis manusia musti bergerak secara kreatif demi eksistensialnya membuka peluang yang mungkin-mungkin sekiranya bisa memungkinkan, daripada harus mengeluh ataupun bersikap merugi, karena memang kehidupan bukanlah milik manusia sepenuhnya. ***

Written by : Hari Prajitno